南唐(937年—975年,937年南吴权臣徐知诰废吴自立,建立齐国,史称徐齐,三年后的939年,政权稳固的徐知诰不再依恋养父徐温,恢复李姓,名曰李昪,改国号为唐,史称南唐。历李昪、李璟、李煜三代凡38年)

我们对南唐的了解多数是从南唐后主李煜开始的,而我们对李煜的记忆则多数仅停留在那首销魂的《虞美人》:“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。……”

事实上,李煜的才华远不止一首艳词,南唐也并非人见人捏的软柿子,相反,南唐的国力在五代十国中堪称翘楚,南唐的社会经济文化繁荣程度则独占鳌头,成为中国经济文化中心南渐的标志。李煜及其南唐之所以迅速崩溃败亡,主要原因在于北国横空出世的北宋政权的强大,而李煜南唐政权的瓦解与融入,恰恰顺应了历史潮流,助推成全了一个大一统帝国的繁荣与强盛。

我们如果抛开宗族和王权的概念,站在历史潮头来观看审视南吴、南唐这段历史,就不难发现,以南京、扬州为中心的江南地区,甚至可以包含杭州的吴越、福州的闽国,政权的主人虽几易其首,但国土仍是那些国土(略有改变),百姓还是那些百姓(变化不大),迤逦的江南自杨行密开吴之初起就巍然屹立,这在“城头变幻大王旗”的动荡时期,是难得一见的历史好风景。

从这个层面上讲,我们在感谢杨行密的同时,也要感谢徐温父子。徐温虽然有称帝野心,但他的“民本”思想还是助推了时代发展,不仅帮助杨氏南吴政权实现了经济社会稳定发展,而且通过对养子徐知诰的“合法”“合理”教育,成功实现了南吴(杨吴)向南唐(包含徐齐)的和平嬗变。

从这个意义上讲,南吴与南唐实为一体,休戚与共,利益均沾,所以史家又将南吴或南唐称为五代十国中最为强盛的政权。如前文所述,杨吴时期“全据东南富庶之地”,而南唐最盛时幅员达35州,大约地跨今江西全境以及安徽、江苏、福建、湖北和湖南等省的一部分,人口约500多万,几乎相当于北国五代后期后周人口的一半以上。

南唐本身存续时间不长,但除了延续了杨吴的辉煌外,在第二代君主李璟时代,还先后灭亡了十国中的闽国(保大三年即945年)和南楚(保大九年即951年),为大宋的最终统一提前奠基。但是,不幸的是,李璟遇到了更为强大的后周政权。958年,后周世宗柴荣大举南伐,李璟不敌,被迫割地称臣,主动去“帝”号,称“国主”,史称南唐中主,开国皇帝李昪也称“南唐先主”,而李煜“南唐后主”的名号也由此广为流传。

“先住”也罢,“后主”也罢,包括“中主”李璟,他们都是有故事的人。南阳知府顾嘉蘅曾做对联,为息“武侯祠”之争曰:“心在朝廷,原无论先主后主;名高天下,何必辨襄阳南阳。”其中的“先主”刘备、“后主”刘禅在开国和失国上确与李昪、李煜有一比,但若论才华,至少刘禅却难以比肩。

李昪(889年--943年,937年—943年在位)小字彭奴,字正伦,徐州彭城县(今江苏徐州市)人。他本姓李,父亲名叫李荣,在那个动乱不安的年代,李荣在李昪幼时即失踪于战乱,出身本就微贱的小彭奴于是随叔父李球流浪到濠州(今安徽凤阳)。不久,母亲刘氏也撒手人寰,他只好寄居在濠州开元寺。当时,他只有区区6岁。

但天无绝人之路,小彭奴很快遇上了贵人。乾宁二年即895年,日益做大的淮南节度使杨行密出兵攻打濠州,无意中得到彭奴,遂将气骨非凡的小彭奴收为养子。但杨行密当时已经名高天下,子嗣们也飞黄腾达,自然难以容下彭奴这位乞丐,杨行密于是又将他出让给紧跟自己的部将徐温,徐温将其改为徐姓,名曰徐知诰。

徐温(862年--927年)江苏东海县人,年轻时以贩盐为生,投奔杨行密后很快成为其股肱,被列为杨行密麾下“三十六英雄”之一,在辅助杨行密建立吴国的同时,把持杨渥以后吴国政权20余年,并最终将养子徐知诰送上前台。

徐知诰成为养子,在徐家也有压力。据《十国春秋》介绍,徐温共有六位亲生儿子,分别为徐知训、徐知询、徐知诲、徐知谏、徐知证、徐知谔,个个都是言字边,可见不是沉默寡言之辈。徐知训就是那位公开凌辱杨隆演的公子哥,而他虽为老大,却被称为“三郎”,后来的干兄弟徐知诰则被呼为“二哥”,可见徐知诰的人气还是比较旺的。但事实上,服侍如亲父的徐温还是一度将徐知诰乱棍赶出,而徐知诰则毫无怨言,再加上徐温夫人李氏(与徐知诰原姓“李”相同)的暗中保护,徐知诰在徐氏豪宅中逐步站稳了脚跟。

杨吴贞明四年即918年,徐知训因为数次欺凌吴国国君杨隆演被大将朱瑾斩杀,徐知诰在润州(今江苏镇江)得到消息后,抢先赶之事发地广陵(即扬州)平定叛乱,并因此被任命为淮南节度行军副使、内外马步都军副使,从而实际控制了江都府南吴政权,而他的养父则在西都金陵府遥控指挥。此后,徐知诰先后在杨隆演、杨溥政权中担任左仆射、同平章事、江州(今江西九江)奉化军节度使等军政要职。

但是,徐知诰的地位也险些被徐温亲子取代。927年,徐温在其行军司马徐玠的劝说下,派遣其次子徐知询前往广陵,以接替徐知诰执掌朝政。徐知诰得知后非常担忧,立刻上表乞求离开京师,出镇江西。但不久徐温病逝,徐知诰遂抢先发难,将徐知询诱至广陵,褫夺其兵权,自己则成为“皇帝”杨溥的太尉、中书令、都督中外诸军事,受封浔阳公、豫章公,像养父徐温一样,真正掌控了朝廷军政大权。

五年之后的932年,徐知诰效仿养父徐温,自己出镇金陵府,让儿子徐景通(即后来的李璟)以司徒、同平章事等要职名义辅政广陵。又两年之后的935年,南吴加封徐知诰为尚父、太师、大丞相、大元帅、齐王,并将升州、润州等十州之地划为齐国;再两年之后的937年,徐知诰则干脆单独建立“齐”国,都金陵(号江宁府),改年号为“昪元”,并分封百官,以名臣宋齐丘、徐玠为左右丞相。眼见大势已去,在东都被架空的杨溥也很知趣地于当年十月正式禅位于齐王徐知诰,国号“大齐”,改元“升元”,杨吴政权宣告灭亡。

徐知诰即已当政,但似乎还不够“正统”,为正视听,他于升元三年即939年,宣布恢复“李姓”,改名为昪,还振振有词地宣称自己乃是唐宪宗之子建王李恪的四世孙,还为唐高祖、唐太宗立庙,追尊父祖四代为“皇帝”,同时正式改国号为“唐”,史称南唐。

李昪建“唐”,只取其名,以示正统,但他并无意复兴大唐事业,而是固守吴地江山,“保境安民”,被政权李昪称帝后,志在固守吴国旧地,无意开拓,被其宰相、著名词人冯延巳讥为“田舍翁”。升元六年即942年,临近的吴越国遭受自然灾害,南唐群臣都劝李昪趁机出兵攻灭吴越,但此君坚决拒绝,以为百姓需要休养生息而不应大动干戈,仅派使者前去慰问而已。

李昪虽被讥讽为“田舍翁”,看似在武力扩张方面无所作为,实则以自身格局之“小”,保全了民生之“大”。

在主动放弃伐吴机遇的第二年即升元七年(943年)二月,崇尚道术、滥服丹药并因此而变得暴躁易怒的李昪就在升元殿病逝,终年56岁。临终前,他遗命长子李景通(即李璟)监国。当年三月,齐王李景通继位,南唐因此开启了崭新的时代。

像养父徐温一样,李昪在为儿子们命名时也很讲究。据《十国春秋》记载,他一共有五子,分别为长子李景通、次子李景迁、三子李景遂、四子李景达、五子李景逷,五个儿子的“字”均为“辶”旁(传统印刷体为“⻍”)。“辶”书写时很像“之”字,故俗称为“走之旁”,或“走之底”。此旁源于“辵”(chuò)字,在《说文》中的解释为“乍行乍止”,就是忽走忽停的意思。李昪以“辶”为儿子们命名,可能是希望他们能进则进、该退则退,也就是希望下一代顺应自然、听天由命,能屈能伸、进退自如。

仅从儿子们的名字中,我们就能依稀感觉到李昪对道教的尊崇。耐人寻味的是,其长子李景通的人生轨迹确实反映了他“能屈能伸”的一面。

李璟(916年--961年,943年—961年在位),初名徐景通,徐瑶(李瑶),字伯玉,徐州彭城县(今江苏省徐州市)人,生于升州(今江苏省南京市)。李璟943年嗣位后,一改父亲保境安民的作风,立刻开始大规模对外用兵,试图以此改变其父“田舍翁”形象。经过数年征伐,他先后灭亡了王氏闽国和马氏楚国(南楚),南唐疆域因此达到顶峰。

但李璟对外用兵并未达到预期效果。虽然灭亡了闽国,其战果却被临近的吴越国瓜分,马氏南楚虽然被剪灭,但不久南楚大将刘言、周行逢先后夺回旧土,更为可悲的是,他后来又遭遇到后周悍将柴荣。955年,后周世宗柴荣大举南伐,仅三年时间,南唐即丧失淮南江北大片国土,李璟也被迫迁都洪州,称南昌府。

李璟自知不是柴荣对手,遂祭出两全之策,一面迁都,一面以长江为界献地求和,同时除掉“帝号”,改称“国主”,彰显了他敢作敢为又能屈能伸的绅士风范。

李璟在政治上有所“为”有所“不为”,在文学上则作为颇大。我们都知道他的儿子李煜才情很高,但李璟的词则不事雕琢,风格清新,其创作的《摊破浣溪沙》中的“小楼吹彻玉笙寒”不亚于李煜的“小楼昨夜又东风”,成为流芳千古的名句。该词全文如下:

菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴,不堪看。细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何(无)限恨,倚栏(阑)干。

李璟不仅自己喜文善文,他周围还形成了一个文人小圈子,诸如韩熙载、冯延巳等,都是名震文坛的大家。《全唐诗》对他的评价是:“风度高秀,善属文。”李璟还以自己的风格,深刻影响着下一代,961年大宋王朝建立、李璟驾崩时,另一位被誉为“千古词帝”的李煜便横空出世了。

李煜(937年--978年,961年--975年在位),生于江宁府(今江苏省南京市),原名李从嘉,字重光,号钟山隐士、钟锋隐者、白莲居士、莲峰居士,李璟第六子。

李煜少时即才华出众,受到父亲的钟爱,在已被立为太子大哥李弘冀去世后(959年),李璟力排众议,强行将其封为吴王,迁入东宫,以尚书令之职参与政事,成为事实上的皇位继承人。961年大宋立国肇始,其先南后北的统一策略,让刚刚上位的李煜获得暂时的喘息机会。李煜沿袭了父亲的做法,派冯延巳的弟弟、时任中书侍郎的冯延鲁奉表入宋进贡,宋太祖于是恭贺他袭位,李煜的“皇位”因此合法化。

李煜起初并非那么懦弱。据欧阳修《新五代史》记载,就在他继位的当年十二月,他就设置龙翔军,专门操练水军,“置龙翔军,以教水战。”由此可见,他对北宋的威胁是有所准备的。而他也并非只知道好色填词,据陆游《南唐书》中记载,乾德五年(967年)春,李煜命两省侍郎、给事中、中书舍人、集贤勤政殿学士等到光政殿值班,专门向他们咨问国事,每至深夜,“诏对咨访,率至夜分。”他还对贪色的韩熙载非常反感,但又无能为力,只能喟叹道:“吾无如之何矣!”(《新五代史》)

但出生富贵,又常沐“温柔乡”的李煜确够怯懦。公元971年,宋太祖灭亡南汉,陈兵汉阳,他赶紧上表大宋,除去“唐”号,改称“江南国主”,之后又把他分封的诸王降为“公”,以示对大宋的尊崇。但那时的他已经执政十年,而在这十年当中,大宋王朝早已羽翼丰满,其一统天下的铿锵步伐也已经无可阻挡。不要说李煜没有雄心,没有管理经验,没有所有领导人应有的“所有”,即使“有”又将如何呢?

从这个意义上讲,李煜的懦弱是无辜的,李煜的政治形象也是无奈的。975年,在宋军已经攻破金陵关城,李煜还在幻想进贡图存,两次派遣江南著名文士徐铉北上媾和,请求缓兵,但正如李焘在《续资治通鉴长编》中描述的那样:“上怒,因按剑谓铉曰:‘不须多言,江南亦有何罪,但天下一家,卧榻之侧,岂容他人鼾睡乎!’铉皇恐而退。”可见,善于形象思维的“词帝”也只能举手投诚了。

而李煜的归降,对其个人而言,算不算其祖其父的能屈能伸之策略呢?

大宋开宝九年即976年,李煜被俘至京师汴梁,宋太祖很大度地容其一命,并封其为“归命侯”,同年继位的宋太宗又封其为“陇西公”,宋太宗天平兴国三年即978年,李煜死于北宋京师开封。

这位重情重义的“词帝”去世那天,刚好是中国的传统情人节七夕。

李煜虽去,其成永驻。整个五代十国时期,花间词和南唐词蔚为大观,堪称文学奇葩,而李煜则为南唐词的最重要代表。历代均推崇其词,明代大家胡应麟将他与大唐诗人王维、孟浩然相比肩,称“后主(李煜)目重瞳子,乐府为宋人一代开山。盖温韦虽藻丽,而气颇伤促,意不胜辞。至此君方为当行作家,清便宛转,词家王、孟。”王世贞则将以李氏父子为代表的的南唐词与花间词进行比较,称:“花间犹伤促碎,至南唐李王父子而妙矣。”仅以一个“妙”字结论。近现代享誉中外的著名学者王国维的评价更为精当,他以“神秀”论之,称:“温飞卿(温庭筠)之词,句秀也;韦端己(韦庄)之词,骨秀也;李重光之词,神秀也。”

李煜之词早已蜚声遐迩,其文学方面的成就和贡献也早有定论,在此不予赘述。鲜为人知的是,李煜在书法、绘画方面的成就也颇具影响力。

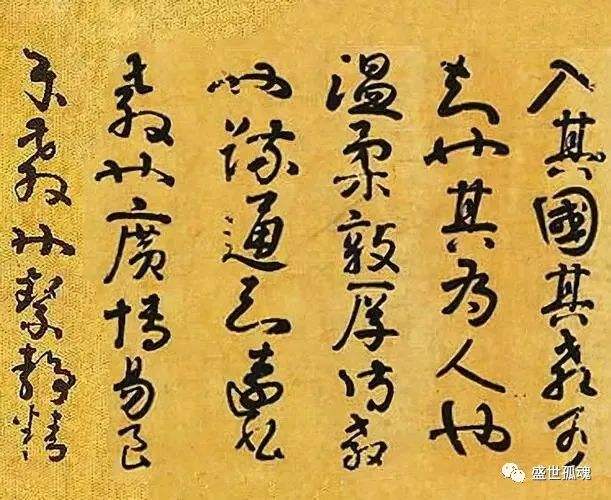

书法上,他不仅工书,尤擅行书,留下传世行草真迹《入国知教帖》,而且深谙书法理论,总结出“擫押、钩、揭、抵、拒、导、送”等八种书法技艺。其行书多以颤笔行文,匠心独运,线条遒劲,有如寒松霜竹,世称“金错刀”;又喜写大字,以卷帛为笔,挥洒如意,被誉为“撮襟书”。他还集历代书法藏品之大成,命大臣徐铉刻成《升元帖》,该帖被后世评为“法帖之祖”。

绘画方面,其笔趣古朴深长,相映成辉,如“江山揽胜图”。其会就的竹画笔笔勾勒,自根至梢极小,犹如寒冬霜皮,烟云露叶,被称为“铁钩锁”;其笔下的林中飞鸟疾如闪电,栩栩如生而又意境高远。

除书画外,李煜还精通音律,曾创作乐曲《念家山》及《振金铃曲》,并亲演其声为《家山破》、《金铃破》。

“无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。”回望李煜短暂的一生,有人戏称其为“词界高山,政坛深渊”,清代学者郭麐(麟)则在《南唐杂咏》中评论说:“做个词人真绝代,可怜生在帝王家。”倘若李煜还世,面对众多评品,他恐怕也要“别是一般滋味在心头”了。(牛踏秋)

编辑:李艺凡

- 1. 本网注明来源为中原经济网—河南经济报、中原经济网的稿件,版权均属于河南经济报社,未经河南经济报社授权,不得转载、摘编使用。

- 2. 本网注明“来源:XXX(非中原经济网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

- 3. 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。邮箱:jingjibao@qq.com

联系邮箱:jingjibao@qq.com 报社办公室电话:0371-53306911

报纸广告热线:0371-53306913 53306918 报纸发行热线:0371-53306915

《河南经济报》国内统一刊号:CN41-0066 邮发代号:35-92

豫ICP备2023003560号 互联网新闻信息服务许可证编号:41120200004

技术支持: 河南经济报社网络部 法律顾问:北京市盈科(郑州)律师事务所 何拥军 谷亚娟 王天 白杰